Vulkanausbruch in Island und die Folgen für das europäische Wetter

Vulkanausbruch in Island 2010

Siehe auch: Aktuelle Wetterprognosen

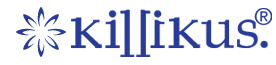

Der Vulkanausbruch des ↑Eyjafjallajökull-Vulkan (↑Mehr Infos), am 20. März 2010, gegen ein Uhr in der Nacht, auf der ↑Insel Island, zwischen der ↑Insel Grönland und dem Festland von ↑Mitteleuropa, wird nach dem Killikus Klimamodell auch Auswirkungen auf das Wetter im Sommer 2010 und das Wetter im Winter 2010/2011 in Norddeutschland (Wetteranalyse Nordd.), ↑Mitteleuropa, ↑Nordeuropa und ↑Sibirien haben.

Vulkan Aktiviät am 15. Mai 2010

Der ↑Vulkan Eyjafjallajökull auf der Insel Island hat seit dem 15. Mai seine Aktivität mit erneuten kräftigen Ausstößen von Asche bis zu einer Höhe von 9 Kilometern wieder verstärkt, berichtet ↑Finanzzeug-Blog. Auch wird angenommen, dass die vulkanischen Aktivitäten bis zu zwei Jahren andauern könnten.

Hat sich schon jemand mal Gedanken gemacht, warum zwischen 150 n. Chr. bis 450 n. Chr. die ↑Völkerwanderung in Nord- und Mitteleuropa stattfand? Waren die Ursachen vielleicht vulkanische Aktivitäten auf Island und eine Kleine Eiszeit als Folge? 600 Jahre hat es gedauert bis die slawischen ↑Abodriten Anfang des 8. Jahrhunderts Norddeutschland neu besiedelten.

Vulkanausbruch des Eyjafjallajökull in Nordeuropa

15. April 2010: Der Vulkan Eyjafjallajökull (↑Bilder) auf der Insel Island, in Nordeuropa, ist am 15. April 2010 zum zweiten Male im Jahr 2010 ausgebrochen, was erste Bedenken über eine nahende Kaltzeit wecken kann. Der zweite Ausbruch der nordeuropäischen Vulkans, namens ↑Eyjafjallajökull, war 20mal heftiger wie der erste Ausbruch des Eyjafjallajökull am 20. März 2010, berichteten Wissenschaftler in Reykjavik, der Hauptstadt von Island. Die Rauchwolke des zweiten Vulkanausbruchs, im Jahr 2010, ist nun auch auf den ↑Satellitenbildern gut zu erkennen und lässt nicht gutes Ahnen. Der Luftraum über England wurde am 15. April 2010 wegen der vulkanischen Aschewolken gesperrt. Mit dem erneuten Ausbruch des Eyjafjallajökull, am 15. April 2010, stiegen die Pegelstände vor Reykjavik um 3 Meter, was darauf schließen lässt, dass nun auch das große Gletscherschmelzen auf der Insel Island vor Grönland einsetzen wird, was sich mit ziemlich großer Sicherheit klimatische Auswirkungen auf das Klima und die Pegelstände in Norddeutschland und Osteuropa haben wird.

NZZ-Online: ...Allgemein werde erwartet, dass sich nach dem Ausbruch - des Eyjafjallajökull - der Spalt erweitere, sagte der Wissenschaftler Andy Russell von der ↑Universität Newcastle. Der Spalt könnte sich möglicherweise Richtung Gletscher ausbreiten, was eine Eruption des ↑Katla nach sich ziehen könne. «Die Geschichte zeigt, dass jedes Mal bei einem Ausbruch des Eyjafjallajökull auch der Katla ausgebrochen ist.» (Quelle: ↑NZZ Online; 23. März 2010)

Klimatische Auswirkungen eines Vulkanausbruchs

Ein Vulkanausbruch kann das Wetter in einer Region, einem Kontinent oder auf der gesamten Erdoberfläche in großem Mäße verändern. Üblicher Weise wird es nach einem größerem Vulkanausbruch auf der Erde um 0,5°C bis 1°C kälter. Grund für die Abkühlung der Erde durch einen Vulkanausbruch ist zum einen die Verdunklung der Sonne, in einer bestimmten Region und zum anderen der hohe Schwefelgehalt der mit der aufsteigenden Aschewolke in die Atmosphäre gelangt. Eine Vulkanwolke oder auch Vulkanaschewolke besteht aus Wasserdampf, feinen, zu Quarzglas (↑Siliciumdioxid SiO2) geschmolzenen Kiesel- und Quarzsedimenten, verschiedenen geschmolzenen mineralischen Gesteinssedimenten und diversen schwefligen Subtanzen. Der ↑Schwefel, welcher bei einem Vulkanausbruch mit freigesetzt wird, besteht aus ↑Schwefelwasserstoff (H2S) und ↑Schwefeldioxid (SO2), welcher dann durch die Atmosphäre zu weiterem Schwefeldioxid (SO2) umgewandelt wird. Gelangt das Schwefeldioxid (SO2) in der Atmosphäre, entstehen über die Luftfeuchtigkeit und Wasser geringe Mengen feinster ↑schwefliger Säure (H2SO4) in Tröpfchenform, welche über den Regen nur sehr langsam an die Erdoberfläche abgegeben werden. Die Schwefelsäuretröpfchen, welche sich nach einem Vulkanausbruch in der Atmosphäre befinden können sich sehr lange in der Luft halten und reflektieren dabei auf ungewohnt kräftige Weise und besonders stark das einfallende Sonnenlicht, was zu einer schrittweisen Abkühlung auf der Erdoberfläche führt. (Quelle: ↑ZEIT, dpa; 15. April 2010)

Vulkanausbruch Island Folgen Wetter und Prognosen

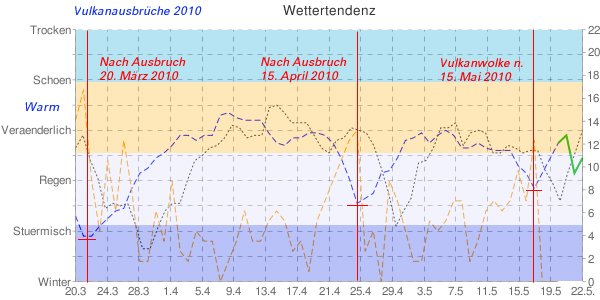

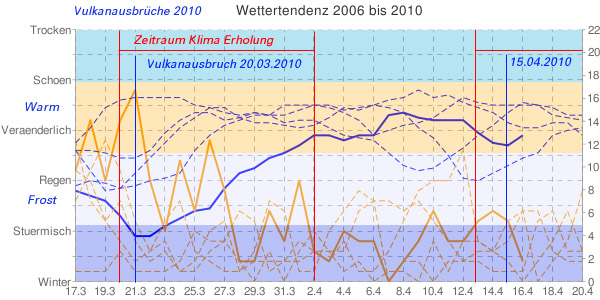

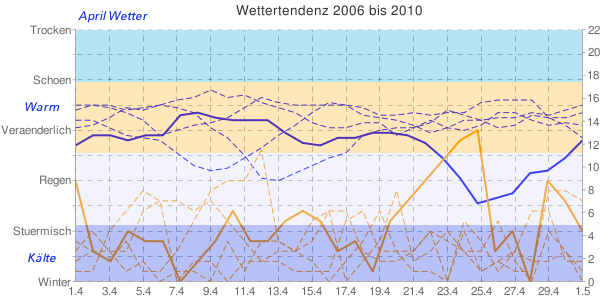

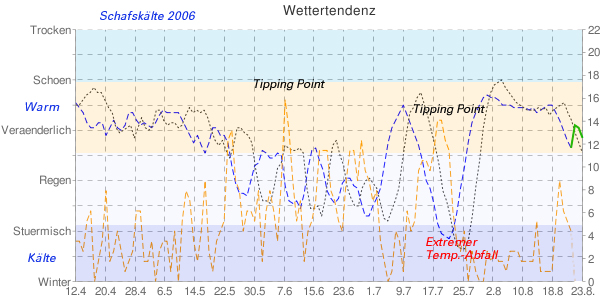

Die anderslautenden Meldungen, dass ein Vulkanausbruch auf der Insel Island keine Auswirkungen auf das Wetter in Mittel- und in Osteuropa hat, kann im Killikus Klimamodell nicht bestätigt werden. (s. Wetteranalyse im Diagramm März, April)

Nach dem Killikus Klimamodell vom 15. bis 22. März 2010 hat der Vulkanausbruch auf der Insel Island bereits vor seinem Ausbruch Auswirkungen auf das Wetter in West- und Mitteleuropa gehabt. So stiegen die Temperaturen in West – und Mitteleuropa bis an die polnische Grenze, fünf Tage vor dem Vulkanausbruch, am 20. März 2010 bei ↑Reykjavik auf der Insel Island, auf ungewöhnliche 16°C bis 20°C, während das Killikus Wetterdiagramm eine Abkühlung der Temperaturen bzw. eher starken Wind abbildete.

Ursache für den ungewöhnlichen Temperaturanstieg auf 16°C bis 20°C im Spätwinter, März 2010, können z. B. die ↑vulkanischen Aktivitäten und der damit einhergehende Temperaturanstieg auf dem ↑Meeresgrund vor Island gewesen sein, was kurzzeitige Auswirkungen auf die Temperaturen im ↑Nordatlantikstrom und somit auf das Wetter in Mitteleuropa hatte.

Vulkanausbruch Auswirkungen

Die Insel Island, zwischen der Insel Grönland, der skandinavischen Halbinsel und dem europäischem Festland mit den Britischen Inseln befindet sich inmitten der nördlichsten Ausläufer der thermohalinen Zirkulation im Nordatlantikstrom. Gleichzeitig ist die Insel Island bekannt für seine vulkanischen Aktivitäten und Wissenschaftler nehmen an, dass vulkanische Aktivitäten im 16. und im 17. Jahrhundert zu den bekannten „Kleinen Eiszeiten“ in Mitteleuropa führten. So folgte den vulkanischen Aktivitäten am Laki-Krater auf Island im Jahre 1783 und des Tambora auf der Insel Sumbawa (Indonesien) im Jahre 1815, im Jahr 1816 das „Jahr ohne Sommer“.

Nach dem Killikus Diagramm hatte bisher jeder einzelne Ausbruch des Vulkan Eyjafjallajökull Auswirkungen auf das zeitnahe Wetter in Nordeuropa, mit der Folge, dass die Temperaturen vor Grönland nicht, wie im Frühling üblich anstiegen, sondern auf relativ gleichem Niveau verblieben. Es steigen jedoch (noch) die Temperaturen in Sibirien, was zu einer immer größer werdenden Temperaturdifferenz in Nordeuropa führt und die sonst üblichen Großwetterlagen verändert.

Bei einem größeren Vulkanausbruch, insbesondere an der Südseite der Insel Island können die Meeresströmungen des Atlantikstroms erwärmt werden und die warmen Strömungen des Nordatlantikstromes können nicht als kalte Meeresströmung in die Tiefe sinken. Die warmen Luftmassen über den isländischen Vulkanen werden mit Staub und Vulkanasche angereichert und dann als warme Luftmassen nach Norden zur Arktis geführt. Warme Luftmassen über dem Nordpol führen über Skandinavien und über Osteuropa in den Wintermonaten zu Schneefall und in den Sommermonaten zu verstärktem Regen und Schneefall. Gleichzeitig erwärmt sich die Luft über der Arktis, für die Andauer des Vulkanausbruchs um mindestens 1°C bis 2°C, was bei der bereits vorhandenen Klimaerwärmung zu einer anhaltenden Eisschmelze nordwestlich von Grönland führen kann.

Ein Vulkanausbruch auf der Insel Island in Nordeuropa führt demnach vorübergehend zu einer Temperaturerhöhung der Nordatlantischen Luftmassen, von 1° bis 3°C und zu etwa ca. 0,5° bis 3°C Temperaturerhöhung im Nordatlantikstrom, einhergehend mit einer Anreicherung von Staub- und Partikelteilchen in der oberen Atmosphäre, was sich in Osteuropa sowie in Mittel- und Nordeuropa mit veränderten Wetterverhältnissen bemerkbar macht. Ausgehend von der Annahme, dass die Klimaverhältnisse über dem Nordatlantik und über Westsibirien relativ stabil sind, kann man annehmen, dass ein Vulkanausbruch, auch wenn er noch so klein ist, Auswirkungen auf die nördlichen Klimagrenzen hat. Zwischen den Atlantischen Tiefausläufern und den kontinentalen Hochdruckgebieten in Sibirien kommt es zu gravierenden Verschiebungen in nördlicher Richtung. Gleichzeitig erhöht sich die Gefahr von Stürmen auf dem europäischen Festland. Denn durch die vulkanischen Aktivitäten auf Island werden warme Luftmassen aus dem Süden angesaugt und weiter über die Arktis in einem Kreisborgen nach Sibirien transportiert. Auf ihrer Reise nach Sibirien überqueren, die mit Staub und Asche angereicherten vulkanischen isländischen Luftmassen, auf einem Weg von ca. 7800 Kilometern, den Nordpol und erreichen nach ca. 10 bis 15 Tagen das russische Festland.

Es kann also angenommen werden, dass die Folgen eines Vulkanausbruchs auf Island ca. Tage 3 bis 7 Tage vor und ca. 20 bis 25 Tage nach dem Ausbruch in Mitteleuropa Auswirkungen haben wird. Abhängig von der Dauer und der Intensivität des Vulkanausbruchs auf Island verschieben sich die wetterbedingten Auswirkungen des Vulkanausbruchs jeweils um ca. 25 Tage weiter nach hinten. Einer besonderen Bedeutung kommen nach einem Vulkanausbruch die jährlichen Singularitäten zu. Fällt ein Vulkanausbruch in den Zeitraum einer jährlichen Singularität über Nordeuropa, kann der Vulkanausbruch verheerende Auswirkungen auf das Wetter in Mitteleuropa haben und ohne weiteres eine Kaltzeit oder eine Kleine Eiszeit auslösen.